NIKE FOOTBALL ACADEMY

INTERVIEW

@修徳高等学校 2025.2.14 Fri.

河内 一馬氏 株式会社 vennn

OTHER INTERVIEW

オフピッチとオンピッチの講義の様子をレポートでお届けします。

関連アイテム

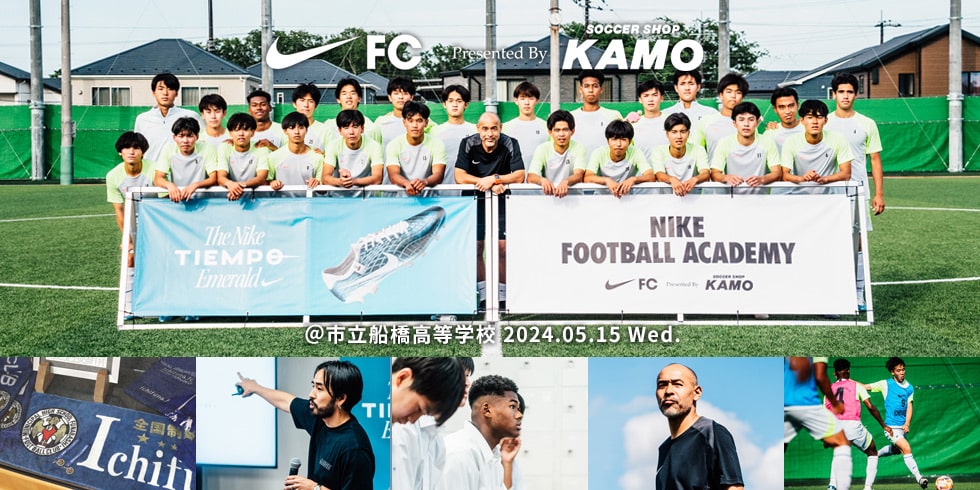

第10回

“NIKE FOOTBALL ACADEMY”

“NIKE FOOTBALL ACADEMY”

第9回

“NIKE FOOTBALL ACADEMY”

“NIKE FOOTBALL ACADEMY”

第8回

“NIKE FOOTBALL ACADEMY”

“NIKE FOOTBALL ACADEMY”

第7回

“PHANTOM GX FOOTBALL ACADEMY”

“PHANTOM GX FOOTBALL ACADEMY”

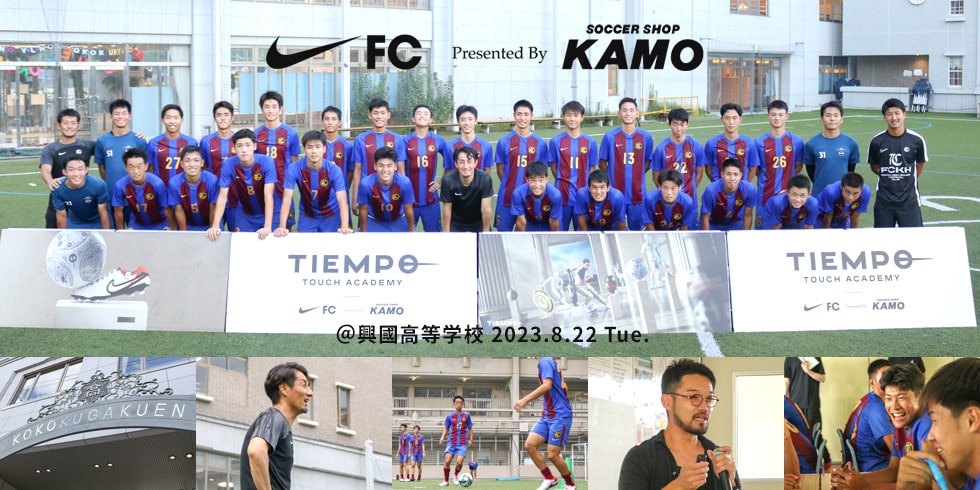

第6回

“TIEMPO TOUCH ACADEMY”

“TIEMPO TOUCH ACADEMY”

第5回

“TIEMPO TOUCH ACADEMY”

“TIEMPO TOUCH ACADEMY”

特別編

“PSG ACADEMY”

“PSG ACADEMY”

第3回

“PHANTOM LUNA CREATOR ACADEMY”

“PHANTOM LUNA CREATOR ACADEMY”

第2回

“MERCURIAL SPEED ACADEMY”

“MERCURIAL SPEED ACADEMY”

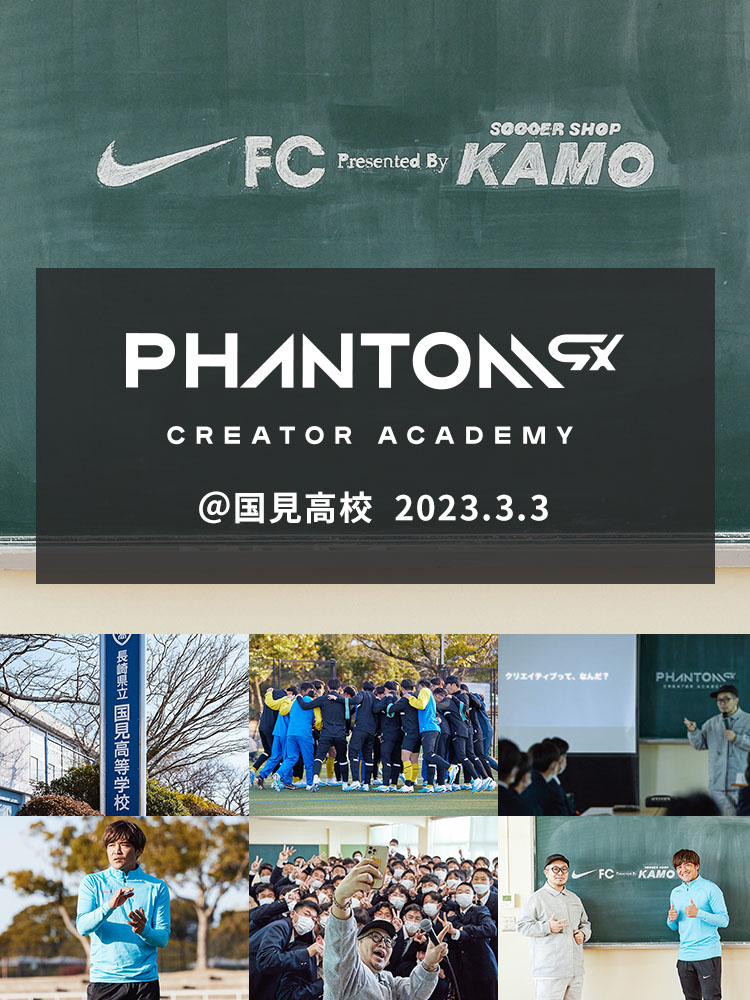

第1回

“PHANTOM CREATOR ACADEMY”

“PHANTOM CREATOR ACADEMY”