特別講師をお招きしたオフピッチとオンピッチの講義の様子をお届けします。

『Nike FC presented by Soccer Shop KAMO』の活動の第12回目は、

三重県 三重高等学校 サッカー部にて実施。

NIKE FOOTBALL ACADEMY オフピッチ KICK OFF。

オフピッチでは、「スポーツドクター 株式会社エミネクロス代表」辻氏が、

『チームビルディング チームの中の個人の役割』をテーマに講義。

1日24時間以上練習出来ないので、量だけでなく質も上げる必要がある。

質を上げるためには自分の心をマネージメントする能力を向上させる必要がある。

ヒューマンリテラシーとは心とパフォーマンスの仕組み。

チームを構成するのは人であり、プレーをするのも人である。

仕組みを理解せずにマネージメントすることは難しいので学ぶ必要がある。

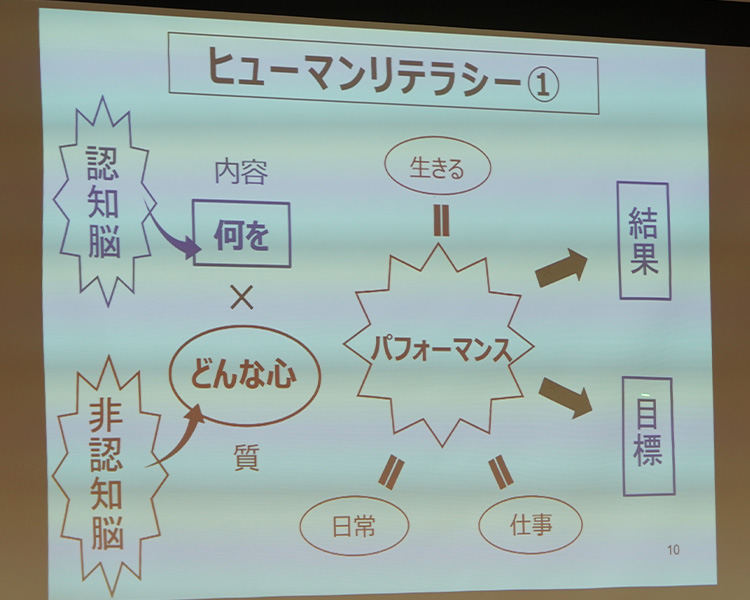

【ヒューマンリテラシー①】

結果・目標は自身のパフォーマンスの証でしかない。

自身のパフォーマンスを考えずに結果・目標を取りに行く人が多いが、

自身を見つめていかない限りは結果・目標を得る事は難しい。

パフォーマンス工学的にパフォーマンスは2つでできている。

内容:”何を”すべきか考える認知脳

内容は目に見えるものなので、現状を認知してやるべきことを見つけている。

質:”どんな心”で自身の責任を果たすかが非認知脳

心の状態は目に見えないので、意識していることが少ない。

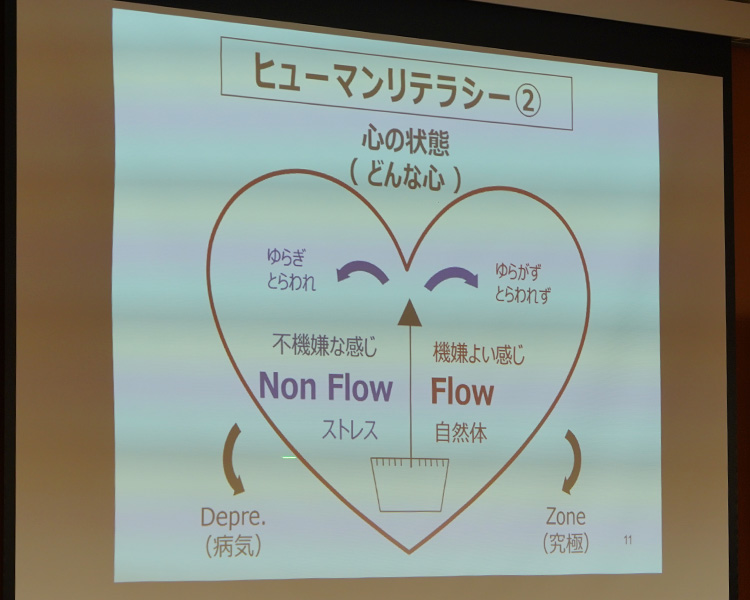

【ヒューマンリテラシー②】

心の状態は、ごきげんな「FLOW」と不機嫌な「NON FLOW」の2つ。

ストレスを感じ心がゆらぎ、とらわれている状態は「NON FLOW」

ストレスが溜まり戻れなくなることでDepre.(心の病気)となる。

自然体でゆらがず、とらわれずにいる状態は「FLOW」

フローマネージメントが出来てZone(究極)となる。

人間は外的要因で心の状態を決めることが多く、状態の波が起きている。

【ヒューマンリテラシー③】

『結果・成果』

FLOWな状態はパフォーマンスの質が上がり、結果・成果につながる。

NON FLOWな状態はパフォーマンスの質が下がり、結果・成果をだすことは難しい。

『変革・成長』

最大の阻害因子はとらわれ。

無理やダメ、難しいと心がとられることで変革・成長が阻害される。

『人間関係』

人間関係の基本はコミュニケーション。

人の話を聞き、自身の意見を言うことで、質をあげる。

NON FLOW状態はこの2つが出来ない状態となる。

『元気・健康』

人の機嫌を気にするチームは強くならない。

自身の心を整える責任を果たす必要がある。

病は気からなので、心が乱れている時に怪我や病気のリスクも高まる。

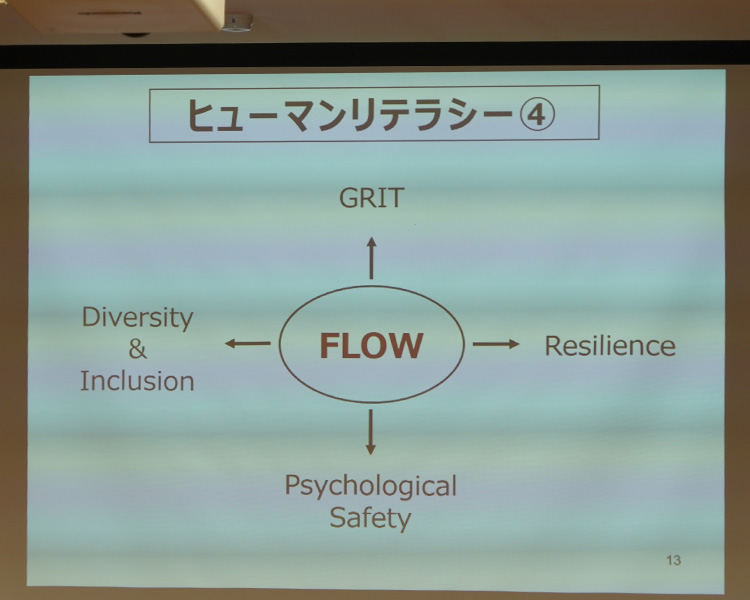

【ヒューマンリテラシー④】

GRIT(グリット):自身の心を自身で整え、やり抜く力

Resilience(レジリエンス):切り替えて立ち上がる力

やり抜く・立ち上がれる人を増やすためには、

個人が責任をもってフローマネージメントすることが必要。

Psychological Safety(サイコロジカル セーフティ):意見を言い合うために心理的安全性を作る力

Diversity&Inclusion(ダイバーシティ&インクルージョン):チーム1人1人の多様性を認めて許容する力

主体的に取り組むためには、FLOWな状態で目標・目的を1つにすることが重要。

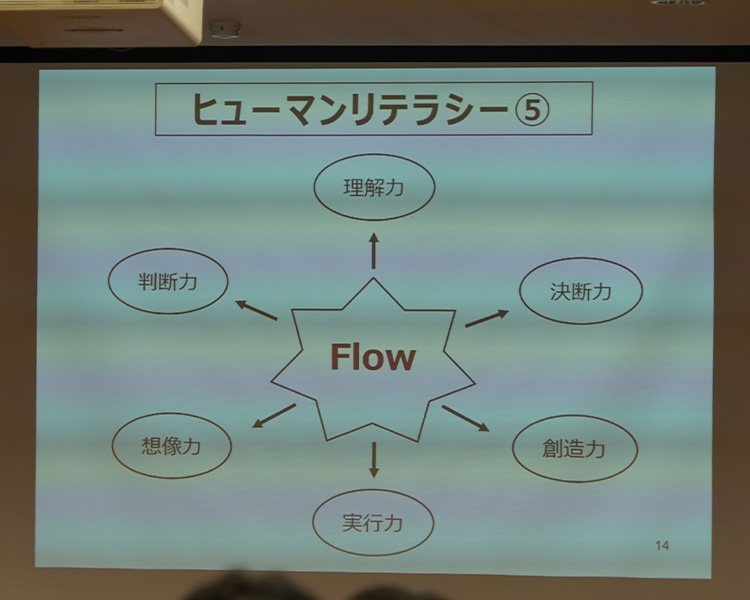

【ヒューマンリテラシー⑤】

FLOW状態には頭の働きが重要。

質は6つの要素が絡んでいる。

『理解力』『判断力』『決断力』

『想像力』『創造力』『実行力』

理解することで判断し、判断することで決断をする。

想像することで創造し実行出来る、

6つの要素は心の状態に左右され、パフォーマンスの質に影響する。

言葉の原点、人間工学の仕組みを知り、心の状態が質として存在することを理解することが重要。

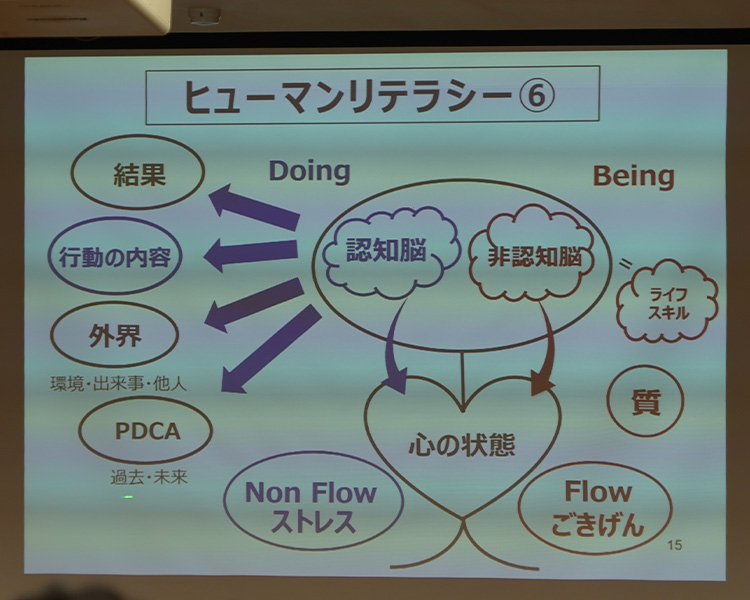

【ヒューマンリテラシー⑥】

”Well-Being” vs ”Well-Doing”

Doing/認知脳は、周りに気付かれるが、

Being/非認知脳は周りに気付かれない。

”Well-Being”→ごきげん 心の状態を育むことをおろそかにしている。

『セルフマネジメント』

自分で自分の機嫌を取る力 = 思考習慣・思考のスキル

『思考 = エネルギー』

認知思考:行動の原資

非認知思考:心を整えるエネルギー

ライフスキルは思考習慣なので、練習して身につける。→知っていると出来るは違う。

ライフスキルを活かして非認知機能を働かせることがアスリートにも重要。

※ライフスキルは第六回 目白研心高校をご覧ください。

https://www.sskamo.co.jp/nike/nikefc-kamo/tiempo-touch-academy-vol2/report.html

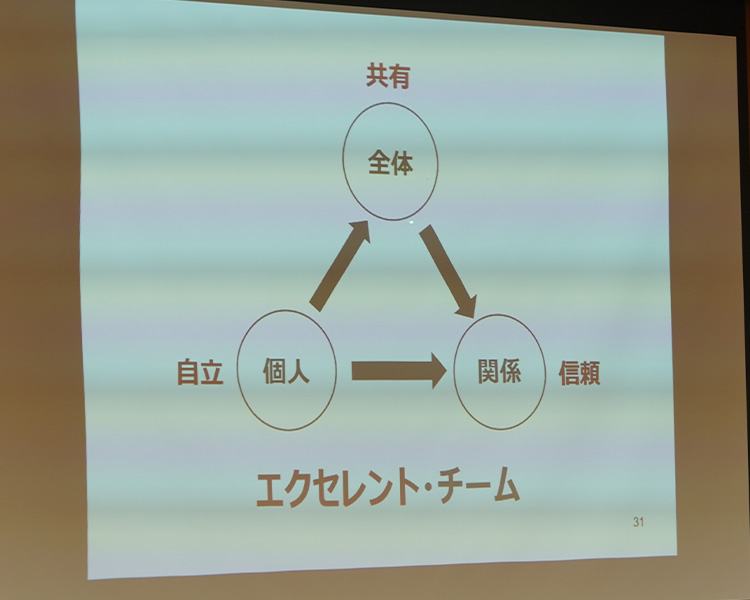

【エクセレント・チームとは!?】

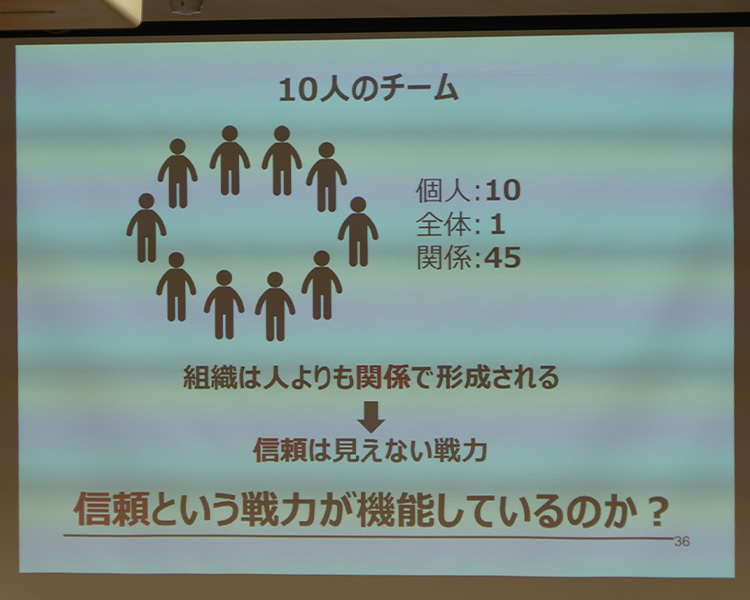

チームは「個人」「全体」「関係」の3つのでできている。

個人がチームになり全体性ができる。全体があり関係性が作られる。

キーワードは個人の自立。

自立した個人が増えることでエクセレント・チームになる。

コミュニケーションで共有性を高めることで信頼が生まれる。

自立とは自身のパフォーマンスへの責任

何をどんな心でやるのか、心を整えてやれているか。

学年・ポジション・立場に関わらずチームに所属する個人の責任である。

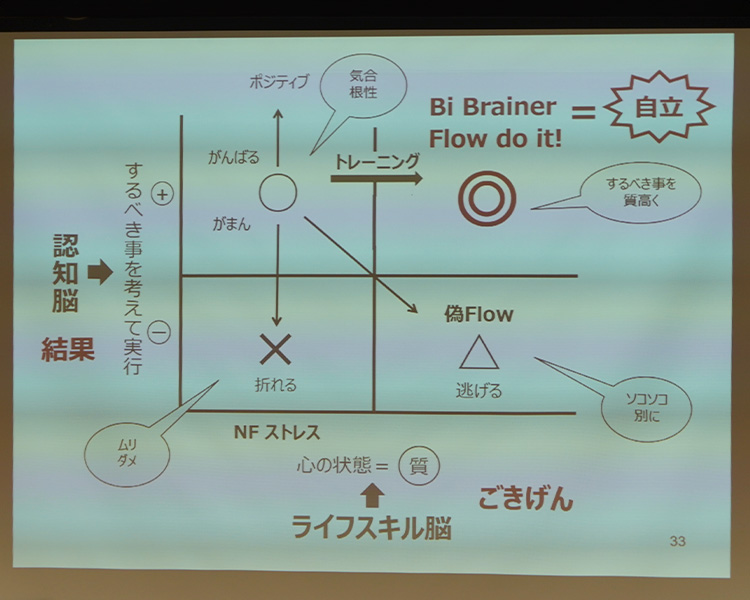

”Flow Do It”すべてはここから始まる。

認知脳/結果の縦軸とライフスキル脳/ごきげんの横軸で考えて実行する。

するべきことを頑張る日は『○』となるが、しんどくなり逃げてしまう『△』は逃げている偽Flow状態。

目指すのは”すべき事を質高く”『◎』。

さらに厳しくするべきことから逃げずに向き合い、自分の心を整えて責任を果たす。

自立した人財 = ◎ = Bi Brainer

◎の人財がどのくらいいるかを考え、まずは自分から取り組む。

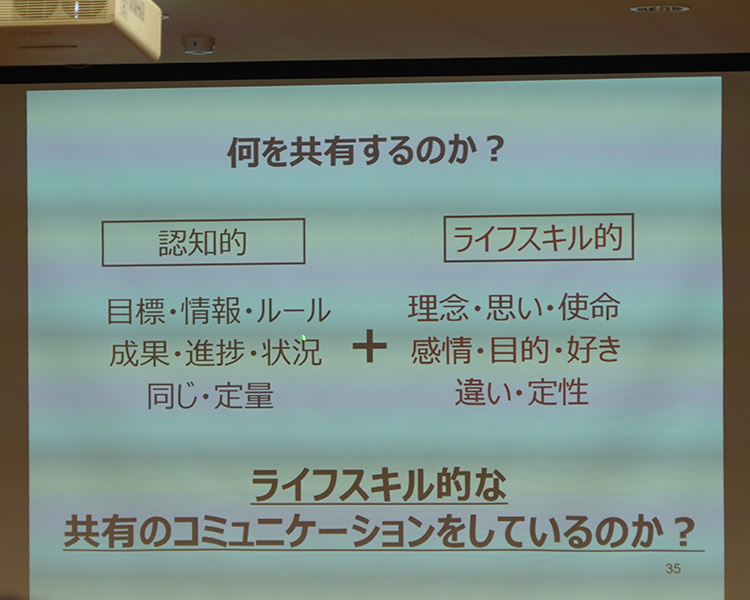

【何を共有するのか?】

認知的:成果・進歩・状況など定量化しやすい情報

ライススキル的:理念・使命・感情など定性的な情報

メールなどで認知的情報を送る方が楽だが、コミュニケーションをとりライフスキル的情報を共有することが重要。

コミュニケーションは目標だけで動く管理型になりやすいが、個人が判断して関係性を築いた共有レベルで動く必要がある。

チームの関係性は「人数×人数-1÷2」で考える。

サッカーではピッチ上に55の関係性が存在しており、個人の責任を果たすことで信頼が得られる。

”組織は人よりも関係で形成される” → ”信頼は見えない戦力”

共有レベルを上げて信頼を得れば全体は個人を受け入れることができる。

信頼という戦力が機能しているのかを考えることが重要。

【柿谷氏コメント】

・講義の感想

「講義に参加するだけでうまくなることはないと思いますが、質を上げるための準備はできると思います。」

「早くに知ることができればもっと活躍できたかもしれないですし、

1日1日を無駄にしなかった選手が長く活躍していると思います。」

「自分の機嫌の取り方は自分で決めるべきだと思いますし、方法はなんでも良いと思います。」

「不機嫌でも良いプレーができること、機嫌が良くてもうまくいかないことはあるので、

どういった態度で取り組むか周りから信頼されるかを気付く事が大事だと思います。」

・チームワークの心がけ

「誰かができないことを補ったり、困っている人を助けることはチームプレーだと思ったことはないです。」

「チームワークは個人スキルだと思いますし、練習も試合も自分の100%のプレーをすることがチームのためになるので、

周りの練習態度や監督の戦術も大事ですが、僕は周りには一切目もくれず100%のプレーを意識していました。」

・するべきことをしない人や考えが違う人への接し方

「僕は手を差し伸べないです。」

「改善を話し合うことは大事ですが、やらなくなる前に先輩や監督が気付くべきだと思いますし、

やらない選手がいることはチームの問題であり、自分が恥ずかしいことだと思っていました。」

【Q&A】

Q.チームで共有することが難しく、強要しているかもしれないと感じます。

エクセレント・チームのためにどうやって伝えるべきか教えてください。

A.辻氏

「みんなが同じであれば楽なのですが、そうではないのが現実なので、

262の法則で考え、やらない2割に寄るよりも、真ん中の6割をどちらに寄らせるかが重要です。」

「6割に働きかける前に自立した2割がチームを引っ張る責任をもってやり抜く方が良いチームになりますので、

しっかりと話し合うことで共有すること、全員を同じにしようとし過ぎないことが大事だと思います。」

※1 262の法則:組織内の人材の比率が「意欲的に働く2割」「平均的な6割」「意欲の低い2割」にわかれる現象。

柿谷氏

「自分はやらない2割にいたときもあって、声をかけられることもありましたが、そういった状況では響かなくなっていました。」

「それでもチームは前に進むので遠くに感じてしまって、自分の存在意義がなくなったと感じました。」

「この経験があったからキャプテンになったときには、やらない人が直ぐ目につくようになりましたし、

やらないことは恥ずかしいと自分で思わないといけないので、僕はチームで同じ方向を向こうと伝える必要もないと思いました。」

「厳しいですが、ついてこられない人はチームを変えるかやめるしかないと思いますし、目標の妨げになる人を気づかうほど無駄な時間はないと思います。」

「ギリギリの勝負の世界は始まっているので、目標を達成するためにもっと自分にベクトルを向ること、自分の選択が間違っていないことを意識してほしい。」

「見捨てるわけではなく、チームについてこれないなら一緒にできないことを伝えてあげれば良いと思います。」

NIKE FOOTBALL ACADEMY オンピッチ KICK OFF。

オンピッチ講師は柿谷氏。

チームトレーニングに実際に参加しアドバイス。

・パス&コントロール

四角のグリットの中央でパスを受け前を向くトレーニング。

ゆるいパスの選手が多いなかで

・もっと早く

・簡単なボールではうまくならない

とアドバイス。

早いパスや良いプレーが出始め、ナイスの声かけが増えた。

・5×4

オフェンス5人、ディフェンス4人でゴール前の崩しのトレーニング。

オフェンスへのアドバイス。

出来る限り早い攻撃をする

シュートが打てるタイミングではシュートを打つ

この2つを意識することが重要。

柿谷氏より指導。

『ディフェンス』

あきらかに声が少ない。

キーパーを含めて考えれば、5×4の状況は数的不利ではない。

シュートを打たせるときには1枚ずれるが一番最後の部分は捨てて、コンパクトを意識する。

『オフェンス』

時間をかけ過ぎているので、少ない手数と早い時間で点をとることを意識する。

1枚かわしたらバイタルエリアでもシュートを打つことで、ディフェンスが寄ってきてサイドが空く。

自分が良いプレーをすることも大事だが、良いプレーだけでは点は入らない。

誰に点を取らせるのかを最後まで考えてプレーする。

・8×8

センターサークル付近に柿谷氏をフリーマンにおいたハーフコートゲーム。

随所でターンやパスなどのプレーアドバイスを行いながらプレー。

トレーニングに参加して課題点洗い出し。

課題点の指導。

『プレー面』

一見でAチームが分かるほど一番声が出ていて、B・Cチームの声が少ない。

ゲーム中にファールがなかったが、このレベルでファールがない練習はありえない。

ファールをしなくてもボールが取れるのかもしれないが、全国はそのレベルでプレーしていない。

『メンタル面』

B・Cだからの気持ちで練習をしていたら絶対に上にいくことはできない。

Aチームはこのことを練習から見せないといけいない。

3年の短い時間で将来が決まる厳しい世界で意識が甘すぎる。

一瞬一瞬のプレーでAチームになることができるので、もっとやらなくてはいけない。

積み重ねが先につながるので、汗かいて、くらいついてAチームなろう。

Aチームは全て跳ね返そう。

総括

最後の試合は僕もパスをもらうこともできなかったし、

試合前からAチームに勝ちたい気持ちが出ていた。

Aチームも跳ね返すために良いリアクションをしていたと語る。

オフピッチとオンピッチで学んだことを意識すればもっと活躍できる。

技術は間違いないものがあるので、戦う気持ちをいつ身につけるかが大事と伝えた。

プロになるまでのプロセスが大切なので、今日の練習を積み重ねてプロになってほしいです。

三重高校が全国出場して変わったと思わせてほしいので、いけるところまでいってくださいと締めくくった。